LE ROMAN AU MOYEN AGE

Le moyen-âge dure environ dix siècles (du V° au XV°). C’est donc une période qui voit de nombreux et profonds changements politiques, sociaux, scientifiques et culturels…

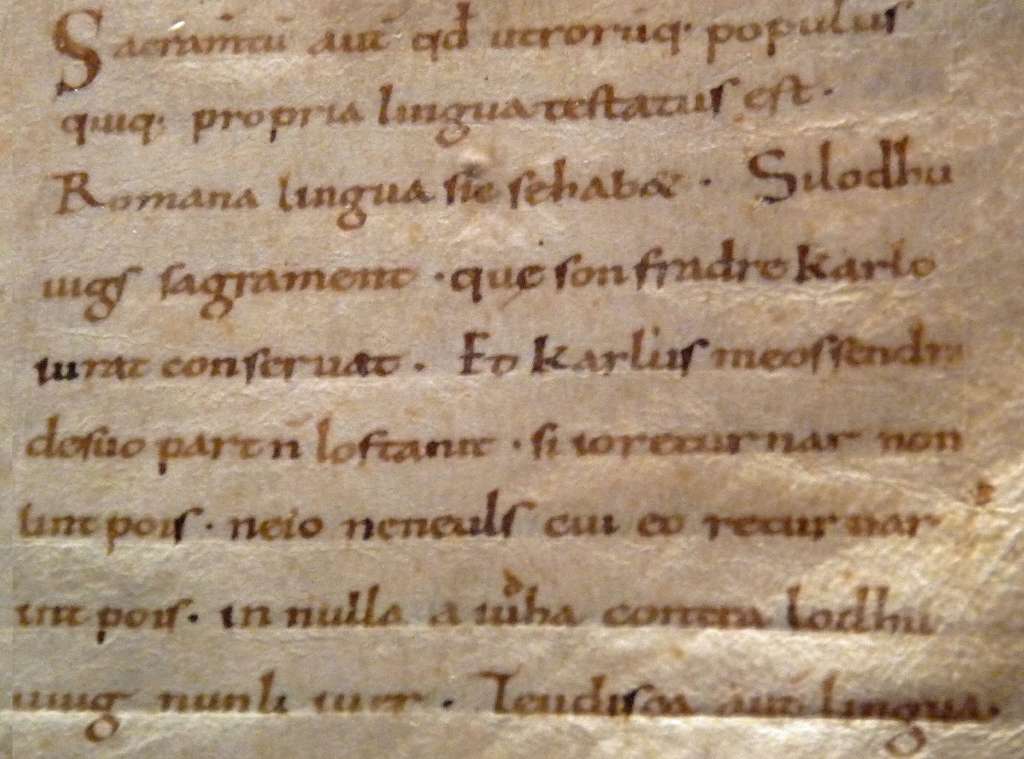

Le roman apparaît autour XI° siècle. A l’époque, le mot « roman » fait référence non pas à un genre mais à la langue dans laquelle sont écrits ces textes. Il s’agit de la langue romane : un Français courant de l’époque, issu du latin.

Les genres au moyen-âge

En plus de la poésie lyrique, de la farce et des pièces religieuses, le genre du roman se développe et se diversifie au moyen-âge.

Les chansons de geste ou épopées, (XI° et XII°), sont majoritairement écrites en vers . Elles relatent les hauts faits de grands personnages. “Geste” vient de “gesta” qui signifie “exploit héroïque”.

La Chanson de geste est considérée à l’époque comme le récit d’ une histoire vraie .

Le héros est un chevalier exemplaire qui incarne les plus hautes valeurs sociales et une foi inébranlable en Dieu.

L’une des plus connues est La Chanson de Roland (XI°)

La matière de Bretagne avec les légendes du roi Arthur alimente le roman courtois. Parmi les plus connus, Tristan et Yseult.

On y retrouve comme en poésie, l’importance de la femme.

Le roman a déjà son sens moderne, tel que le définit Le Petit Robert : « œuvre d’imagination en prose, assez longue, qui présente et fait vivre dans un milieu des personnages donnés comme réels, nous fait connaître leur psychologie, leur destin, leurs aventures. »

L’art du livre au moyen-âge

LE ROMAN A LA RENAISSANCE (XVI°)

C’est au XVI° que la langue française est établie comme langue officielle et qu’elle devient la langue littéraire. En poésie, avec les poètes de La Pléiade, dans le roman avec Rabelais ou avec Montaigne pour le premier des essai..

On ne peut séparer Renaissance et Humanisme.

#4394ba

François RABELAIS (vers 1483-1554)

Ecrivain humaniste, moine anticlérical, médecin…

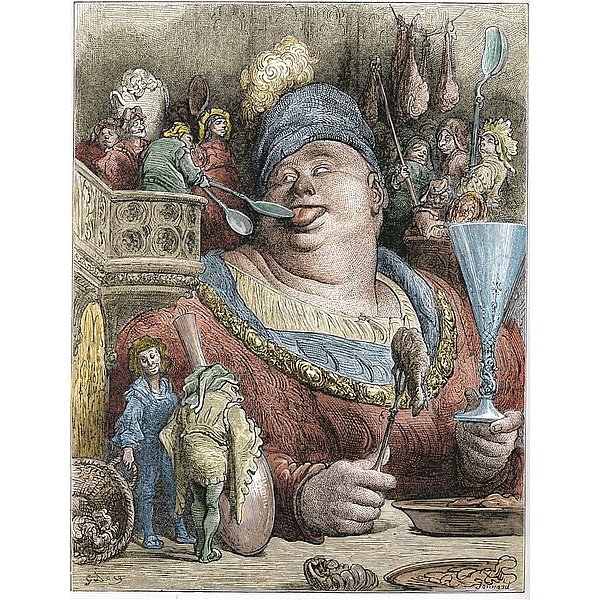

Virtuose du langage et grand créateur de mots, polémiste, savant, précurseur dans de nombreux domaines, François Rabelais réalise la synthèse entre la tradition comique carnavalesque du Moyen Age et les nouveaux savoirs de la Renaissance. Sa vie et son œuvre polymorphe, qui donnent à rire et à penser, qui échappent à tout classement, sont le triomphe de la liberté d’esprit.

Ses deux principaux héros littéraires, des géants, père et fils, sont issus de la littérature du Moyen Age.

L’œuvre de Rabelais est sans conteste l’œuvre phare du roman à la Renaissance

Avec Gargantua, Rabelais reprend un personnage de la tradition populaire du moyen âge, et lui invente un fils, Pantagruel. Pantagruel (1532) et Gargantua (1534), sont deux chefs-d’œuvre prônant la paix et la tolérance, qui préfigurent le roman moderne.

L’œuvre de François Rabelais , à la fois homme d’Église et médecin, domine le siècle par sa truculence et son humanisme optimiste. Cette œuvre porte en elle toute la complexité du genre romanesque et, ce qui est plus important, de la réflexion humaniste de l’époque. Dans cinq livres publiés de 1532 à 1564, Rabelais, nourri de ses lectures et de ses souvenirs, reprend les légendes d’une famille de géants et, à travers les aventures de ses personnages Gargantua et Pantagruel, père et fils, exprime ses idées humanistes sur le bonheur, la guerre, l’Église, l’éducation, la politique d’un roi, l’ordre social. Son idée maîtresse est la foi enthousiaste dans la raison et les possibilités humaines. Ses personnages principaux ont l’esprit large, l’âme magnanime, le bon sens, l’avidité du savoir, l’amour de l’action, la haine du fanatisme religieux et politique, la volonté de chercher la vérité sans arrêt. Ce sont, en effet, les traits de l’Homme de la Renaissance. L’idée de l’homme fidèle à sa nature, qui reste lui-même, sans masque, trouve son incarnation dans le personnage de Pantagruel et s’exprime aujourd’hui par la notion de « pantagruélisme ».

Les cinq livres de Rabelais constituent une œuvre continue, comportant des «genres» différents : légendes antiques parodiées, récits épiques, scènes de lamentation ou de la comédie, dialogues, enquêtes. Rabelais se sert de l’allégorie, du grotesque, de la caricature, de la bouffonnade, de tous les moyens traditionnels médiévaux, pour revêtir le fond humaniste de son œuvre. L’unité est assurée par sa langue prodigieuse, extrêmement riche, abondante. On dit souvent que le vrai géant de l’œuvre, c’est la parole. Une autre caractéristique importante en est le rire : tout est dit dans le rire et par le rire, ce qui, d’après Rabelais est le propre de l’homme (source Wikipedia)

LE ROMAN AU XVII°

Le XVII° est le siècle du classicisme*, du retour aux principes qu’Aristote prône dans sa Poétique. Aussi, le genre dominant au dix-septième reste le théâtre et particulièrement la tragédie qui est la forme littéraire la plus noble. Même si Molière parvient à élever la Comédie jusqu’à la Cour de Louis XIV.

Par contre, le roman est un genre très critiqué , on lui reproche d’être invraisemblable. C’est vrai pour le roman précieux* au début du dix-septième qui recourt au merveilleux et qui est condamné par l’église. Considéré comme un genre mineur, qui ne sert qu’à divertir , et qui est mensonger, il est perçu comme futile et dangereux.

Furetière, Le Roman bourgeois, 1666 Avertissement du libraire au lecteur

“Ami lecteur, quoique tu n’achètes et ne lises ce livre que pour ton plaisir(…) je te puis assurer qu’il n’a pas été fait seulement pour divertir, mais que son premier dessein a été d’instruire. Comme il y a des médecins qui purgent avec des potions agréables, il y a aussi des livres plaisants qui donnent des avertissements fort utiles. (…) Quand nous voyons le vice tourné en ridicule, nous nous en corrigeons, de peur d’être les objets de la risée publique”.

Néanmoins, au cours du siècle, il va gagner en popularité. Les romanciers vont tenter de lui donner une valeur morale ou d’authenticité pour échapper à cette critique à l’encontre de ce genre.(Voir ci-dessus, Furetière)

Les héros parfaits du roman classique.

A l’époque classique, qui caractérise la deuxième moitié du XVIIème siècle en France, un roman marque particulièrement l’évolution du genre : il s’agit de La Princesse de Clèves de Madame de La Fayette, un roman historique considéré comme le premier roman moderne car il rompt avec la tradition romanesque du dix-septième et développe une analyse psychologique des personnages.

Madame de La Fayette (1634-1693)

Marie-Madeleine Pioche de La Vergne . De petite noblesse, la future Mme de La Fayette n’en est pas moins érudite, belle et riche

Elle fréquente les salons parisiens, devient la cousine et l’amie de Madame de Sévigné En 1655, elle épouse le comte de La Fayette . Elle vit à Paris et ouvre son propre salon et noue des amitiés avec Henriette d’Angleterre ou La Rochefoucauld qui lui fera rencontré Racine, Corneille.. C’est lui qui la pousse à écrire

Elle refuse de signer sous son propre nom ou de prendre un pseudonyme . Elle publie donc des œuvres anonymes ou choisit le nom de l’un de ses amis (notamment Segrais, académicien). Dès 1662, elle publie une nouvelle historique : La Princesse de Montpensier.

En 1678, parait la Princesse de Clèves, qui connaît un immense succès. Comme l’indique Henriette Levillain : “Le livre déborde largement les frontières des salons mondains et devient un sujet de conversation général et un objet de débat sans fin, notamment en raison de la scène de l’aveu par Mme de Clèves à son mari de sa passion pour le duc de Nemours , écoutée par celui-ci en cachette.”

Après la mort de La Rochefoucauld puis de son mari en 1683, Mme de la Fayette se retire pour se consacrer à la religion. Elle meurt en 1693.

La Princesse de Clèves se focalise sur le personnage central dont les choix font avancer l’histoire.

C’est un roman classique* qui respecte l’unité de temps (une année), l’unité d’action (récit bref centré autour d’une seule action), la vraisemblance historique et psychologique. Mais il garde néanmoins des marques du roman précieux, notamment dans la vision de l’amour, les descriptions superlatives et des actions parfois peu vraisemblables comme la lettre subtilisée.

Néanmoins, le personnage se dote d’une vie intérieure, en se présentant comme la transposition d’un être réel, avec une sensibilité, une intériorité, l’affirmation d’une singularité.

L’histoire se déroule en 1558 et 1559, à la cour du roi Henri II.

Mademoiselle de Chartres, jeune fille de seize ans élevée par sa mère avec beaucoup d’attention, paraît pour la première fois à la cour. Le prince de Clèves, ébloui par sa beauté, la demande en mariage. La jeune fille accepte ce mariage de raison. Plus tard, la Princesse de Clèves rencontre M de Nemours. Naît entre eux une passion immédiate et partagée. Mais la mère de la Princesse la conjure d’y renoncer. Le roman décrit avec beaucoup de minutie les étapes du sentiment amoureux chez les trois personnages principaux, ses effets sur leur comportement et la lutte de la princesse pour ne pas trahir les préceptes maternels.

La Princesse de Clèves… côté humour !

Puis peu à peu, le roman va donner à voir le monde tel qu’il est, les personnages vont devenir des êtres ordinaires(même s’ils peuvent connaître des aventures extraordinaires). Le roman est donc le genre du quotidien, du banal, voire de l’échec. Mais parce que le roman regarde le monde tel qu’il est, il peut l’interroger et le critiquer. Ainsi la naissance du roman peut-être mis en relation avec la naissance de l’individu et du regard satirique et critique que l’homme porte sur la société et ses travers. Aussi le héros de roman est souvent en quête ou en errance alors que le héros épique dirigeait la communauté et savait où il allait.

LE ROMAN AU XVIII°

Le XVIII°, siècle qui va se clore par la Révolution de 1789 et la fin de la monarchie absolue, connaît des bouleversements littéraires. Le roman n’y échappe pas. On tente de nouvelles formes pour satisfaire un public qui cherche désormais à trouver dans la littérature des aspirations nouvelles, le reflet de la vie sociale, et en fait, plus de réalité que de vérité..

Si le XVIII°, dans le prolongement du XVII° est le siècle de la raison, dans le roman, on privilégie la peinture des caractères. On fait désormais appel à la sensibilité. L’art doit représenter la vie réelle. C’est l’amorce du réalisme. Le roman doit peindre la nature humaine dans sa réalité contemporaine. Les personnages doivent donc être d’une réalité proche de la nôtre. Les sentiments doivent être ceux qu’éprouve le commun des mortels dans une vie normale. Plus d’idéaux inatteignables.

On cherche aussi un langage et un style plus proches du langage de la réalité. Les héros mythiques aux valeurs inatteignables sont abandonnés au profit d’un « tragique » du quotidien, qui émeut, qui parle « au cœur et à l’esprit ». Bref ! L’art doit se rapprocher de la vie.

DIDEROT, Éloge de Richardson, 1761

Voici ce que dit Denis Diderot à propos des personnages de Richardson, écrivain anglais considéré comme « l’Homère de la vie privée”

“O Richardson ! on prend, malgré qu’on en ait, un rôle dans tes ouvrages, on se mêle à la conversation, on approuve, on blâme, on admire, on s’irrite, on s’indigne. Combien de fois ne me suis-je pas surpris, comme il est arrivé à des enfants qu’on avait menés au spectacle pour la première fois, criant : Ne le croyez pas, il vous trompe … Si vous allez là, vous êtes perdu. Mon âme était tenue dans une agitation perpétuelle. (…) Le monde où nous vivons est le lieu de la scène ; le fond de son drame est vrai ; ses personnages ont toute la réalité possible ; ses caractères sont pris du milieu de la société ; ses incidents sont dans les moeurs de toutes les nations policées ; les passions qu’il peint sont telles que je les éprouve en moi ; ce sont les mêmes objets qui les émeuvent, elles ont l’énergie que je leurs connais ; les traverses et les afflictions de ses personnages sont de la nature de celles qui me menacent sans cesse ; il me montre le cours général des choses qui m’environnent”.

Au XVIII°, la littérature doit donc être :

- Moralisatrice

- Réaliste

- Sensible, rêveuse

- Didactique.(éducative, instructive)

Il y a donc une opposition à la doctrine classique car au dix-huitième on déclare

- les droits du cœur supérieurs la raison

- le tempérament individuel supérieur à la règle

LE ROMAN PHILOSOPHIQUE

MONTESQUIEU

Roman épistolaire en vogue au XVIII°. C’est la correspondance fictive de deux Persans, Usbeck et Rica, qui effectuent un voyage en France et partagent leurs impressions. La découverte d’une société radicalement différente de la leur va les conduire de surprise en surprise : le roman devient une satire des mœurs, car nos coutumes, aux yeux de deux étrangers, semblent souvent absurdes. Montesquieu met ainsi en valeur les travers de la vie parisienne et de la société.

LES LETTRES PERSANES, 1721

Un roman épistolaire philosophique…

LETTRE XXIV,RICA À IBBEN.

À Smyrne.

Nous sommes à Paris depuis un mois, et nous avons toujours été dans un mouvement continuel. Il faut bien des affaires avant qu’on soit logé, qu’on ait trouvé les gens à qui on est adressé, et qu’on se soit pourvu des choses nécessaires, qui manquent toutes à la fois.

Une analyse très claire de l’oeuvre…

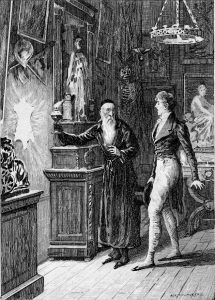

Denis DIDEROT (1713-1784)

Ses romans et contes philosophiques

- La Religieuse (1760)

- Le Neveu de Rameau (1762)

- Jacques le Fataliste (1771)

Ecrivain, philosophe, il est à l’origine de l’Encyclopédie. Ouvrage gigantesque qui a vocation de rassembler les savoirs de l’époque et de combattre l’intolérance et les préjugés Il s’est illustré dans tous les genres littéraires : théâtre, roman, essai…

Esprit libre et critique, il considère que crainte de Dieu est un obstacle à l’épanouissement de l’homme.

Il bâtit une morale positive fondée sur sa confiance en l’homme, qui éprouve du plaisir à faire le bien et a l’horreur du mal. Il croit, à l’inverse de Rousseau, que l’homme peut trouver le bonheur individuellement et collectivement dans la société.

Jacques le fataliste et son maître de Denis Diderot (1773)

Oeuvre représentative des Lumières : le texte a une portée sociale, morale, et philosophique. Mais il peut être aussi qualifié d’« anti-roman ».

Le dialogue entre Jacques, le valet, et son maître est constamment interrompu par des digressions, par des interventions du narrateur, des récits secondaires racontés par d’autres personnages. L’auteur « casse » les conventions romanesques, en apostrophant le lecteur, en dénonçant les artifices de la fiction, qu’il remet en cause : « Comment s’étaient-ils rencontrés ? Par hasard, comme tout le monde. Comment s’appelaient-ils ? Que vous importe ? D’où venaient-ils ? Du lieu le plus prochain. Où allaient-ils ? Est-ce que l’on sait où l’on va ? » (Incipit de Jacques le Fataliste)

Diderot insiste sur l’importance du « petit fait vrai » dans la description du personnage de roman. Une tête idéale ne l’intéresse pas : « Mais que l’artiste me fasse apercevoir au front de cette tête une cicatrice légère, une verrue à l’une des tempes, une coupure imperceptible à la lèvre inférieure, et d’idéale qu’elle était, à l’instant la tête devient un portrait ; une marque de petite vérole au coin de l’œil ou à côté du nez, et ce visage de femme n’est plus celui de Vénus ; c’est le portrait de quelqu’une de mes voisines. Je dirai donc à nos conteurs historiques : Vos figures sont belles, si vous voulez ; mais il y manque la verrue à la tempe, la coupure à la lèvre, la marque de petite vérole à côté du nez qui les rendraient vraies »…

Les contes voltairiens (voir argumentation)

VOLTAIRE (1694-1778)

MARIVAUX

Dans les romans de Marivaux, Le paysan parvenu (1735) et La vie de Marianne (1741), c’est à la fois l’analyse fine des sentiments et des comportements qui est intéressante, et la façon dont le personnage arrive à faire sa place dans la société.

LE ROMAN SENTIMENTAL

C’est aussi l’ époque du roman sentimental : La Nouvelle Héloïse de Rousseau, Paul et Virginie de B. de Saint-Pierre, qui annoncent le romantisme.

LE ROMAN LIBERTIN

Les égarements du cœur et de l’esprit de Crébillon-fils est le premier des romans libertins (1736) : il retrace l’initiation sentimentale et les aventures successives d’un jeune homme, Meilcour. Le thème de l’initiation amoureuse est d’ailleurs un passage souvent obligé de ce courant romanesque. (Sade , Restif de la Bretonne).

Choderlos de Laclos (

Pierre Ambroise Choderlos de Laclos est né en 1741, dans une famille de la petite noblesse. Il choisit l’armée, et se retrouve affecté dans l’artillerie. Certes il a écrit quelques traités de stratégie militaire, de la poésie, galante ou érotique, un opéra-comique, des essais sur la condition des femmes ou des comptes rendus littéraires. Mais c’est grâce à un ennui profond alors qu’il était en garnison, qu’il écrit Les Liaisons dangereuses, véritable chef d’œuvre

Choderlos de Laclos, Les Liaisons dangereuses, 1782

Les liaisons dangereuses de Choderlos de Laclos(1782) , roman épistolaire à plusieurs voix, représente le plus grand chef d’œuvre des romans de ce type.

Cette œuvre littéraire majeure du XVIII° siècle, qui narre le duo pervers de deux nobles manipulateurs, roués et libertins du siècle des Lumières, est considérée comme un chef-d’œuvre de la littérature française, bien qu’il soit tombé dans un quasi-oubli durant la majeure partie du xixe siècle, avant d’être redécouvert au début du xxe. Roman inscrit dans la tradition du libertinage de mœurs illustrée par Crébillon fils, roman d’analyse psychologique dans la lignée de La Nouvelle Héloïse de Jean-Jacques Rousseau, il porte à un degré de perfection la forme épistolaire : aucun élément n’est gratuit, chaque épistolier a son style et la polyphonie des correspondances croisées construit un drame en quatre étapes au dénouement moralement ambigu1, qui continue à fasciner le lecteur et à susciter de nombreuses adaptations. Source Wikipedia

La marquise de Merteuil et le vicomte de Valmont se jouent de la société pudibonde et privilégiée dans laquelle ils vivent. Se livrant à la débauche, ils ne cessent, tout au long du livre, de se narrer leurs exploits au travers des lettres qu’ils s’envoient (car ils ne se fréquentent pas ouvertement) et qui constituent le corps de l’intrigue. Mais, pour rivaux qu’ils soient, ils n’en sont pas pour autant à égalité. Le vicomte de Valmont est un homme et, à ce titre, il peut se montrer un libertin flamboyant au grand jour et sans retenue. Les lettres qu’il écrit à la marquise de Merteuil ne sont que le récit triomphant de ses aventures.

Il n’en va pas de même pour cette dernière. Si elle se doit de rivaliser avec le vicomte sur le terrain des aventures d’alcôve, la marquise de Merteuil, de plus, est contrainte à la dissimulation. Son statut social (elle est marquise), matrimonial (elle est veuve) et son sexe (elle est une femme dans un monde dominé par les hommes) l’obligent à la duplicité et à la tromperie. Si le vicomte use aussi de ces armes, ce n’est que pour séduire puis pour perdre, en les déshonorant, les femmes dont il fait la conquête. Il ne fait que prendre un chemin aisé qui ne transgresse que la morale de son époque.

Pour être son égale, la marquise de Merteuil doit, en plus, réussir à s’extraire du rôle qui lui est dévolu. Elle a déclaré la guerre aux hommes et, se voulant « née pour venger [son] sexe » (lettre LXXXI [archive]), elle utilise toute son intelligence pour conserver son indépendance, ses amants et sa réputation2. Toute la force du roman réside dans la double narration de ces deux intrigues entremêlées. Le récit de leurs aventures libertines respectives, de leurs stratégies et de leurs péripéties mais aussi le combat qu’ils se livrent l’un contre l’autre. Un combat qui apparaît tout d’abord comme un jeu de séduction pour ensuite se transformer en rivalité destructrice.

LE ROMAN AU XIX°

Ce siècle correspond à l’apogée du roman. Alors qu’il était un genre mineur, il devient un genre respecté, touchant tous les publics notamment grâce au “roman feuilleton » diffusé par la presse en pleine expansion.

Le roman, comme les autres genres au XIX°, est lié aux principaux mouvements de l’époque : romantisme, réalisme et naturalisme. Les romans présentent une grande diversité.

LE ROMAN D’APPRENTISSAGE

Il est très fréquent au XIX°. Influence des romans anglais ou allemands comme par exemple Le Jeune Werther de Goethe. Ce sont les romans du MOI : Ils racontent le parcours intérieur du héros. Adolphe de Benjamin Constant en est un exemple remarquable.

Benjamin CONSTANT (1767-1830)

Benjamin Constant (1767-1830) est l’un des écrivains majeurs du romantisme européen.

Adolphe est un roman personnel qui analyse les ressorts psychologiques, et s’inspire des amours de l’auteur avec Charlotte de Hardenberg, Madame de Staël et d’Anna Lindsay.

LE ROMAN FANTASTIQUE et/ou PHILOSOPHIQUE

A travers des épisodes surnaturels, ils présentent souvent une quête spirituelle : La Peau de chagrin de Balzac. Mais d’une manière générale, le roman tend vers de plus en plus de vraisemblance. Cette volonté de réalisme triomphe avec le mouvement réaliste et naturaliste dont Balzac et Zola sont les plus grands représentants.

LE ROMAN REALISTE ET NATURALISTE

Le réalisme se manifeste, en particulier dans la deuxième moitié du XIXe siècle, en réaction contre le Romantisme. Ainsi, à travers le comportement de son héroïne, Flaubert dénonce-t-il dans Madame Bovary les illusions et les dangers du sentimentalisme romantique.

Le réalisme et le naturalisme reflètent les préoccupations de leur temps, on ne peut pas les dissocier du contexte socio-historique… De grands bouleversements économiques et politiques ont lieu et de nouvelles classes sociales apparaissent et modifient le paysage social et politique :

Avec le réalisme, on entre également dans l’âge d’or du roman. En effet, dans la deuxième moitié du XIXe siècle, être romancier devient un titre de gloire. Jusque là, le roman était considéré comme un genre de second ordre, et le romancier comme un écrivain mineur qui pouvait toujours se rabattre sur le roman s’il ne réussissait pas à maîtriser les genres « nobles », soit la poésie et la tragédie.

Le Réalisme veut s’éloigner des excès du romantisme.

Dans ce but, les auteurs se documentent beaucoup, (Carnets de Balzac, de Zola) utilisent un vocabulaire précis et technique.

Les sujets sont pris dans la vie petite bourgeoise des petites villes de province, ou dans le monde ouvrier. Une place essentielle est faite aux événements quotidiens d‘une vie banale, voire médiocre…

Les personnages sont conçus comme des « types » et ont une identité précise, une histoire familiale…

L’intrigue est simple.

La description a la plupart du temps une fonction symbolique. Ainsi Balzac étudie l’homme selon les circonstances et le milieu dans lequel il évolue.

Stendhal définit le roman comme ” un miroir que l’on promène le long d’un chemin “. Balzac veut faire « concurrence à l’état civil ».

Mais le réalisme reste une illusion en ce sens que toute oeuvre est « un coin de la création vu à travers un tempérament » comme l’écrira Zola lui-même. Ainsi, « la reproduction de la nature par l’homme ne sera jamais une reproduction, une imitation, ce sera toujours une interprétation » (Champfleury, le Réalisme, 1857).

C’est une tentative pour exprimer la réalité, contemporaine ou historique, par opposition aux œuvres idéalistes, qui décrivent la vie comme elle devrait être, libre, heureuse, juste, où les bons réussissent et les méchants périssent comme c’est le cas dans beaucoup d’oeuvres romantiques.

Le réalisme est pessimiste parce qu’il veut faire prendre conscience aux lecteurs des injustices de la société et contribuer à y remédier.

ROMAN NATURALISTE

Né des influences de la médecine et des sciences expérimentales, le naturalisme ajoute une prétention scientifique au réalisme. Le romancier doit être non seulement un observateur mais aussi un « expérimentateur». Le Naturalisme étudie l’hérédité et le milieu, le monde du travail, les paysages urbains et les tares physiques et psychiques (tout ce que ni la volonté ni la raison ne peuvent maîtriser : névroses, hystérie, folie, maladies, pulsions). De plus, on note une place importante du monde ouvrier dans le Naturalisme, avec le thème du machinisme et la révolution industrielle.

C’est Zola qui va réellement définir le naturalisme (même si on en parle avant lui).

Notamment en 1880 avec Le Roman expérimental où il expose sa théorie du roman.

Pour Zola, le romancier doit appliquer « à l’étude naturelle et sociale de l’homme la méthode expérimentale. » […] .Pour lui, « L’homme ne peut être séparé de son milieu. […]Nous ne noterons pas un seul phénomène de son cerveau ou de son coeur, sans en chercher les causes ou le contrecoup dans le milieu ». (Zola)

Le romancier place son personnage chargé d’une lourde hérédité dans un milieu défini (ouvrier, mondain, etc.). Puis il tente d’expliquer le comportement de son personnage avec une objectivité scientifique.

L’objectif de la démarche est de comprendre le réel pour pouvoir agir sur la société. Avec Zola, si le naturalisme expose les plaies d’une société, c’est pour «en expliquer les causes et indiquer la voie de la libération». Selon Maupassant, le roman naturaliste ne prétend pas raconter une histoire divertissante, mais forcer le lecteur à « comprendre le sens profond et caché des événements. »

Préface de La Fortune des Rougon d’Emile Zola (1871) :

Je veux expliquer comment une famille, un petit groupe d’êtres, se comporte dans une société, en s’épanouissant pour donner naissance à dix, à vingt individus qui paraissent, au premier coup d’œil, profondément dissemblables, mais que l’analyse montre intimement liés les uns aux autres. L’hérédité a ses lois, comme la pesanteur.

Je tâcherai de trouver et de suivre, en résolvant la double question des tempéraments et des milieux, le fil qui conduit mathématiquement d’un homme à un autre homme. […]

LE ROMAN AU XX°